4 月 18 日,中国信息通信研究院牵头并发起了类脑智能产业创新发展联盟。

人工智能最终目标是模仿人类智能。类脑智能被视为下一代人工智能技术,能够赋能不同应用场景。4 月 18 日,2025 全国类脑智能产业创新发展推进会在上海市杨浦区长阳创谷举行,此大会由中国信通院上海工创中心与上海杨浦科创集团共同举办。

中国科学院院士蒲慕明表示,脑科学与智能技术卓越创新中心学术主任蒲慕明表示,上海脑科学与类脑研究中心主任蒲慕明表示。借鉴低功耗的人脑神经网络结构,借鉴复杂但精巧的人脑神经网络结构,借鉴其多样运算方法,借鉴其可塑性,将能够帮助人工智能突破算力的限制,突破数据的限制,突破参数规模的限制,从而拥有更高级别、类似人脑的通用人工智能。用脑科学研究所获得的知识来帮助构建与类似人脑智能的人工智能,这种行为被称作类脑智能研究。

SynSense 时识科技公司的创始人乔宁向澎湃科技表示,类脑智能具备极低功耗、低延时以及高计算性能这些特点。他认为,在未来,类脑智能在整个 AI 范畴里的占比将会逐渐提高。时识科技的感算一体类脑芯片已经在工业、电力、智能边防等场景产业中得到了实际应用。

上海大学仿生视觉与类脑智能研究所的任所长张晓林介绍说,在类脑智能研究领域,上海在中国属于启动最早且力度最大的城市。他表示,仿生眼如果能够做得好,主要是因为类脑的“大脑”做得好。他带领的团队研发出的双目仿生眼被应用于地铁轨道交通的公网监测系统里,用于监测受电弓和电线的位置。

蒲慕明院士称,类脑智能的上中游技术研发现今仍处在初级阶段,且有诸多实验室工作需去完成。其一,人们对脑科学的认知机制的理解存在不足;其二,尚未充分利用已知的人脑网络结构和运算方法来构建更有效的人工网络架构和机器学习算法;其三,在芯片架构方面,仍无法实现人工网络(尤其是脉冲神经网络)的算法和硬件架构,特别是如何引入自主学习过程中所需的网络架构可塑性。

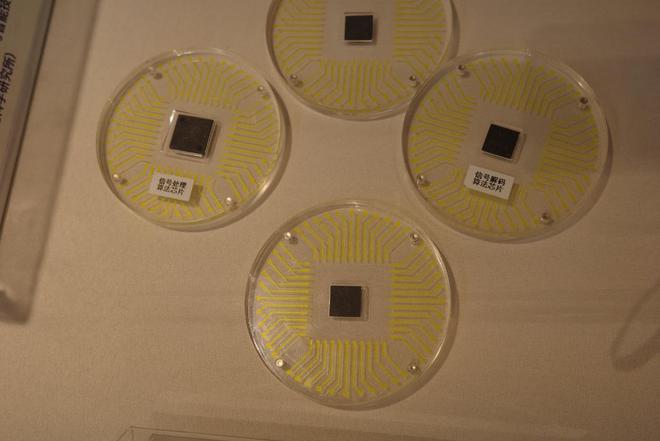

4 月 18 日,在中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心脑认知与类脑智能全国重点实验室的展台上,展示着全自主国产的低功耗专用智能芯片。

中国信息通信研究院在会议上牵头发起了类脑智能产业创新发展联盟。该联盟成立了,将会开展技术标准创新方面的工作,也会进行产业政策研究,还会促进投融资。其目的是加强类脑智能产业链上下游的协同创新,推动应用落地。

类脑智能未来产业基金矩阵在会上首次亮相,它由上海未来产业基金、博康共赢基金、道禾基金、杨浦科创集团等 10 家投资机构联合发起。该基金矩阵将聚焦类脑智能产业新赛道,支持类脑产业前沿技术的研究、落地与应用,完善类脑产业布局,推动区域类脑产业的发展。

会议举行了上海类脑智能未来产业集聚区的启动仪式。首批入驻长阳创谷园区的重点企业代表上台进行签约。