在一个月前,历经多年的辛勤耕耘,我的新书得以问世。在首发的那一天,我收获了众多祝贺与反馈,同时,心中涌起一种异样的感觉——那些曾仅在我脑海中浮现的构想,如今竟被他人捧在手心。

几千个小时的工作在这一刻达到了顶峰,有种超现实的感觉。

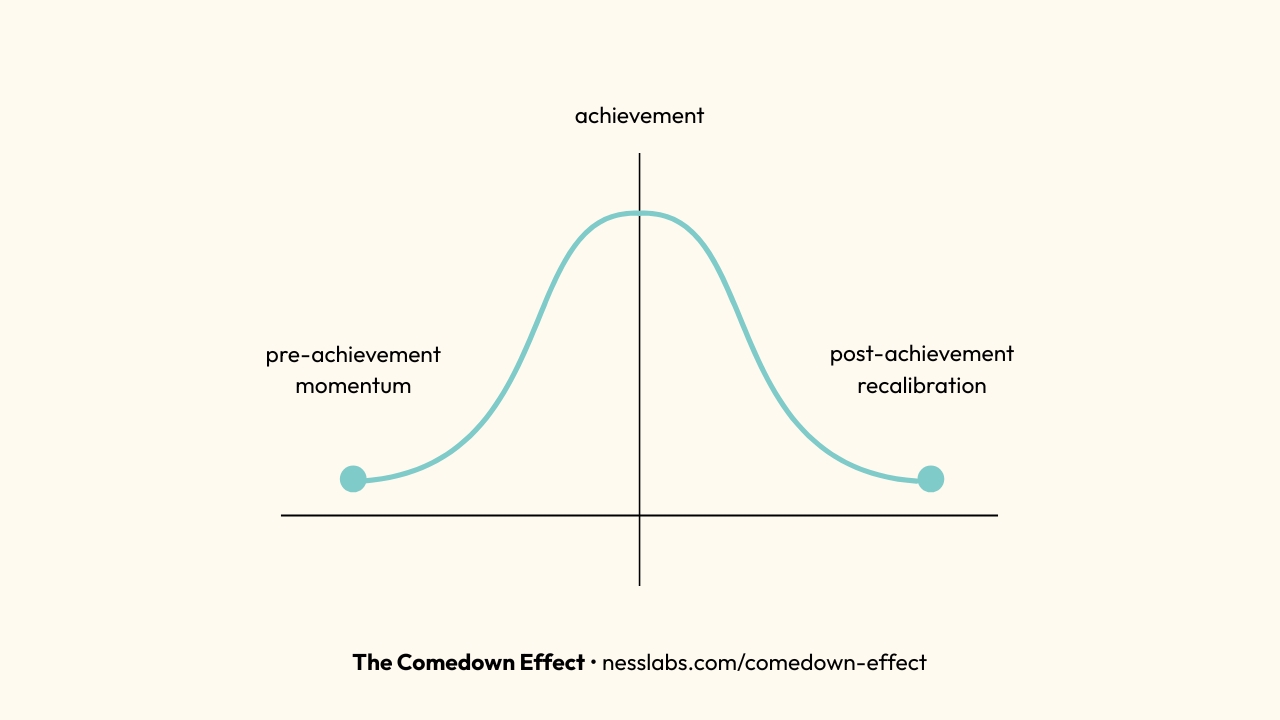

在记录下这些文字之际,我已察觉到所谓的“落差效应”的初步显现:在实现重大成就之后,人的大脑由忙碌的“行动”模式转变为宁静的“完成”模式,随之而来的是心理层面的重新调整。

尽管这属于一种本能的调整过程,然而这种“落差效应”却可能让人感到迷失了前进的方向。

1. 成就带来的情绪后果

大脑中的多巴胺系统在“落差效应”的产生中起着关键作用,这一系统主要负责调节动机与奖励的处理过程。与大众普遍的认知不同,多巴胺的主要功能并非直接带来快感,而是激发对未来的预期。

研究显示,多巴胺神经细胞对于突如其来的奖励表现出极大的兴奋。但是,当奖励变得可以预见(例如,在完成一项重大任务之后),这些神经细胞便会减少其活动频率,进而营造出一个神经化学氛围,让人产生一种情绪低落的错觉。

正因为如此,众多人在项目或任务圆满结束时,常会感到一种类似于“完成后的空虚”的情绪。这种情绪的产生,往往是因为那些曾深刻影响我们日常生活和思维模式的工作,在完成的那一刻,突然间变得不再存在。

落差效应:从成就前的动力到成就后的重新调整

公开的成果使得“落差效应”有了新的解读维度。当我们的劳动成果被他人目睹,我们往往难以抑制地借助外界认可来评价其价值。在社交媒体上发布庆祝动态,收获众多点赞时或许会感到愉悦,然而转瞬即逝的满足感过后,空虚感便会袭来,驱使我们寻求更多多巴胺,以期重温那份最初的激动。

那么,在取得重大成就后,如何才能更柔和地实现“软着陆”呢?

2. 平稳着陆的五大策略

“落差效应”是构成“创造”与“成就”过程中的一个常规要素。我们虽不能彻底消除它,却可以掌握有效的方法来应对。以下列举了五种应对这种“成就后情绪调整”的策略。

设立一场转折点仪式。项目收尾之际,举办一场简朴的庆典,可以是别具一格的晚宴、一天的户外探险,亦或是与亲近的朋友和同事共度一段温馨时光,借此协助你的大脑适应这一变化。

在项目落幕后的前十日,每日抽出十分钟,记录下所经历的事件与内心的感触。这一过程,正如神经科学家所提及的“记忆强化阶段”,通过这种方式,你将能充分从这段经历中汲取宝贵的经验和教训。

开展一项无关紧要的实验活动。在你取得显著成就之后,你的大脑会渴望通过新奇体验和进步来获得多巴胺的快感。你可以尝试参与一些低风险、与你的本职工作截然不同的、无需承受压力的活动,以此来实现这一需求。

深入内心寻求证实,众多研究均揭示,源自内心的动力能够带来更为持久的快乐。我们应有意地将注意力从衡量成就的外在指标(如销售额、评价)转向内在的成长和价值(诸如学到了什么、如何实现自我提升)。

寻找新的目标,切勿轻率许下诺言。在为已取得的成就欢庆之际,应深思熟虑未来的潜在走向。如此一来,你的大脑奖励机制将获得持续的良性刺激,而非陷入空缺的境地。

人类生来便对未知充满好奇。因此,我们在旅途中感受到的喜悦往往比达成目标时的快乐更加深刻。正因如此,我们更倾向于将每一个重要的节点视为个人成长旅程中的一个记号,而非终点。

“落差效应”本质上是一种自然发生的调整,它促使我们为即将到来的新旅程做好准备;同时,它让我们回归到一种充满好奇、不断创造新意义以及坚持终身学习的积极心态。

在掌握“落差效应”运作原理的基础上,我们得以用一种双重视角来面对个人的成就:在欢庆成功巅峰之际,亦需铭记实验性生活中包含着上升与下滑的双重过程,唯有如此,方能构建一个平衡的“成长循环”,尽管这个循环有时会让人感到不适。

译者:Teresa