撰文|乔雨晴

编辑|翟文婷

昨晚,宇树机器人进入了李佳琦的直播间。春晚若可视为一种官方的认证,那么李佳琦的直播间就如同是接地气的民间扩散。

这次被推到台前的有人形机器人 G1,还有四足机器狗 Go2。李佳琦引导它们进行互动交流,它们还展示了后空翻、倒立、跳舞、比心等才艺表演,甚至喊出了「321 上链接」。

不过此次直播间的亮相不关乎交易和成交,只是一次展示互动。

当然宇树的野心不止于此。一位工作人员在直播间表示,人形机器人能够代替人类去做一些危险的工作,并且希望它们能够逐渐走进千家万户,给大家的生活带来便利。

与C端用户距离越近,意味着宇树的商业化落地脚步越快。

王兴兴在之前的采访里清楚地表明,奢侈品并非他的目标。他努力的方向是用更低的价格让普通人能够接触到机器人,甚至做到让普通人可以免费使用机器人。

从某种意义来看,机器人有可能会如同无人机、汽车以及手机等消费电子产品那样,被普通大众轻易获取到。然而,从当前所处的位置到理想的彼岸,还存在着极为巨大的差距需要去跨越。

01 当机器人买菜和跑马拉松

不论机器人还是机器狗,C端体验感知已经在建立。

北京有一位朝阳青年叫 Jeremy,他养了一只宇树机器狗。大家与遛狗人士互动时,这只机器狗经《三联生活周刊》报道后得以广泛扩散。文章提到,通过 app 在对话栏输入指令,这只机器狗已能协助完成一些生活琐事,例如买菜。

3 月 2 日,在长安汽车重庆 AI 马拉松比赛里。12 个宇树机器人是 G1,4 个夸父机器人为 4 代,24 只宇树 Go2 是机器狗,它们参与了跟跑和表演。

三天后,另一场半程马拉松在北京亦庄举行,这场马拉松中人形机器人与运动员“同步报名、同一赛道、同时起跑”。赛事规则不仅特别为机器人设置,甚至还为其背后的研发团队给予了奖励。

不仅如此, B端领域,机器人的商业化应用也日渐找到感觉。

宇树科技披露的信息表明,在与部分车企的合作测试中,其旗下的 H1 和 G1 能够承担起零部件运输以及设备状态巡检等任务。它们可以通过 3D 激光雷达导航来避开障碍物,从而替代人工完成重复性的作业,降低了车间的安全隐患。

B2 能够在泰山等景区进行垃圾清运测试并取得成功。它借助四足结构,既可以适应陡峭的山路,又能够适应碎石路面。通过这样的方式,它能够替代人工完成高危区域的清洁任务,从而解决了传统环卫车辆无法进入复杂地形的难题。

春晚期间,宇树 H1 人形机器人通过扭秧歌、转手绢等舞台表演而走红,成为了赛博领域的顶尖流量。随后,该机器人快速地从屏幕当中走进了现实世界,甚至出现了一台机器人都难以得到的局面。

2 月中旬,宇树的 H1 人形机器人在京东开售,售价 65 万元,交付期限为 60 天;G1 人形机器人也在京东开售,售价 9.9 万元,45 天交付。然而,很快页面就显示无货且下架了。

一名宇树科技的销售透露,购买咨询产品的电话一直没停。这些电话中,有来自舞蹈表演方面的,有来自餐饮接待方面的,有来自工厂应用方面的,甚至还有各种奇怪的需求。

一手渠道存在不畅的情况,那些在更早时间入手的人察觉到了其中的商机,于是转向了二手交易。

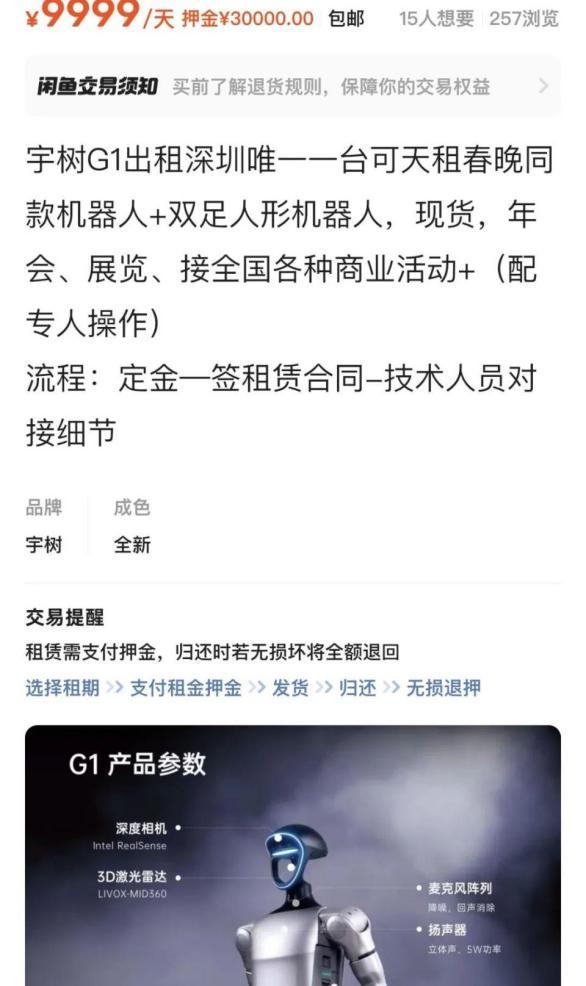

晚会二手租赁平台上,宇树 G1 机器人很受欢迎,成为“抢手货”。它的单台日租金在 5000 元至 1.5 万元之间,并且需要提前 10 天以上进行预订。

企业对人形机器人感兴趣,个人买家也逐渐增多。目前需求量较大的人形机器人,具备自身功能且搭载大模型,能够解决具体事务。随着技术的不断发展,或许在 5 到 10 年内,居家养老、搞卫生等工作,机器人都可以完成。浙江一位宇树科技的机器人租赁商如此说道。

这些都无形间助推了机器人商业化加速。

高工机器人产业研究所(GGII)的数据显示,当下宇树科技的机器狗在全球机器狗市场中所占份额为 69.75%,并且机器人这部分也达到了近七成。

王兴兴笑着说,他自己的英语水平不太好。然而,宇树的产品在海外的销量却很不错,能够与国内市场相抗衡,呈现出平分秋色的态势。

宇树科技的人形机器人,用户给出的正面评价有:其技术较为先进,动作十分流畅,适合科技爱好者进行二次开发。然而,也有用户反馈称,当前的产品价格处在较高水平,价格为 9.9 万至 65 万元,普通消费者难以承担得起。并且,功能场景尚不清晰明确,其实用性让人存有疑虑。

这个问题也许随着时间推移会发生变化。

王兴兴去年于极客公园大会上公开表明,人形机器人未来的降价幅度会很大。在未来 3 至 5 年期间,单台的成本或许不会高于 10 台空调的成本,甚至有可能 5 台空调的成本就已足够。

他大胆地进行预测,要是以 10 年这样的长度来进行衡量的话,机器人或许会是免费的。

02 何以成为「价格杀手」?

宇树从一开始就距离商业化很近。甚至有人主动提出要买人形机器人,这也是宇树做人形机器人的部分原因。

2023 年推出的第一款产品进入了蔚来汽车工厂并从事搬运工作。2024 年 8 月,第二款产品实现量产,随后开始面向大众销售。

第一款人形机器人,王兴兴选择了工业极简风。因为他认为“成本是我们做所有东西的关键绩效指标(KPI),核心就是要赚钱”。宇树的商业逻辑是,商业行为需要有合理的商业利润。

机器狗曾经定价为十几万人民币。然而,王兴兴并不打算将其做成奢侈品。他承认,无论是机器狗还是机器人,都属于小众市场。正因如此,他要把这个行业能够赚到的钱全部赚到手。

口号容易,行动更难。

2017 年,宇树的机器狗产品开始预售。过了一年才进行交付。这是因为,DEMO 工程机与发货版本是不同的。工程机或许两个月就能完成。然而,如果要真正面向市场推出产品,并且满足定义的要求,那么至少需要花费一年的时间。

但是到了机器人阶段,速度就加快了。

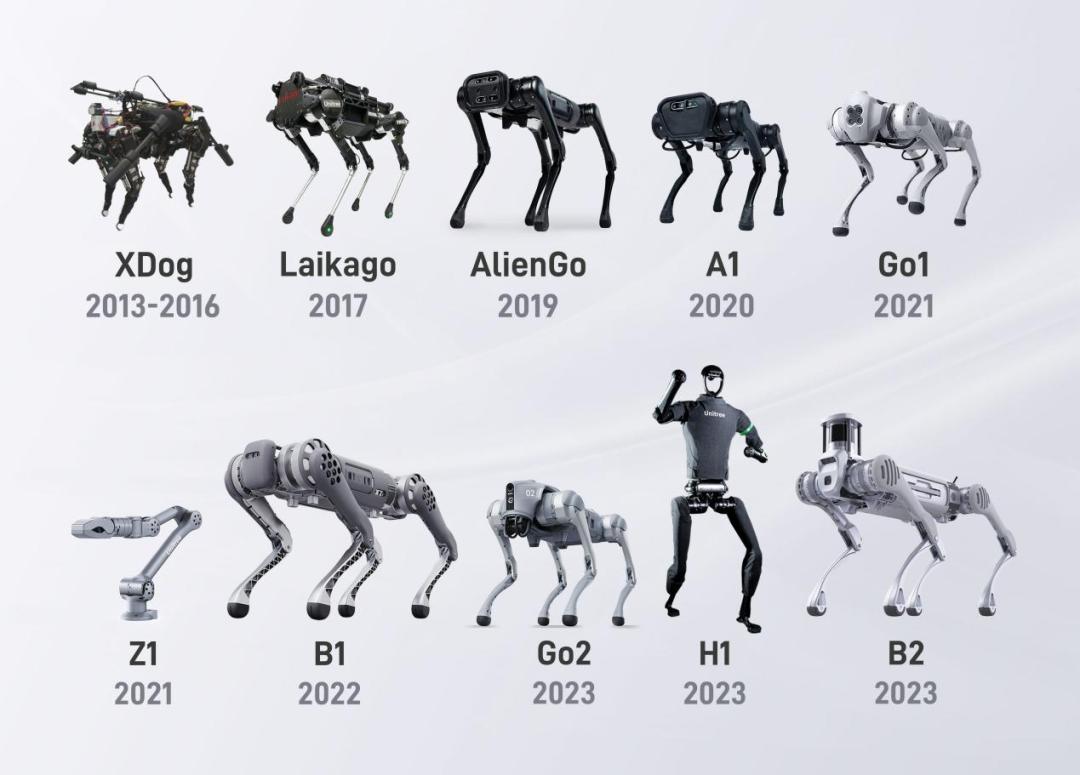

截止到 2024 年 12 月,宇树发布了两款人形机器人。其中第一款在 2023 年下半年实现了量产并发布。人形机器人和机器狗的底层原理较为相似,像关节电机、减速器、传感器、电控系统、控制软件、AI 算法等方面。以往公司做机器狗时,已经掌握了底层技术,将其复制到人形机器人上速度会更快。

其次,王兴兴在业内被称为“价格杀手”。他最先开创了全球低成本高性能的足式机器人。正因如此,他的公司成为最早实现市场化的机器人公司,其产品的性价比也是最高的。

两年前,宇树科技将机器狗的价格降到 1 万元以下,其价格比同类产品便宜将近 3000 元。同时,宇树科技推出了 9.9 万元版本的人形机器人,而同行产品的平均价格在 50 万元左右。

如果深入探究,宇树自研具有一定的底气。这种底气使得宇树降低了对供应链的依赖,同时也让成本和效率得以有效控制。从早期 XDog 1 - 2 万元的研发费用以及后期的订单交付情况可以看出这一点。而这进而促进了宇树科技的产品从曾经的交付困难转变为如今的规模化崛起。

说到这里,规模化进行量产是很重要的。然而,王兴兴更加注重生产链路以及生产工艺。

他认为,降本最重要的原因是设计,其次才是大规模量产。他说:“很多人认为有了量就能降成本,这完全是一种幻觉。”

03 AI还是电子消费品?

宇树面向科研市场有很长一段时间,外界曾一度对此产生怀疑,认为它不是一家瞄准 toC 的公司。

机器狗初次面世,有人主动为王兴兴设想应用场景。例如面向 C 端市场,能否将其做成机器狗玩具。然而,宇树在 C 端市场的反响较为一般。

王兴兴进行了澄清,他实际上对 toC 产品是非常关注的。他动作比较少,是因为他期望产品能够达成商业闭环。他认为仅仅定义产品是不够的,只有有人愿意为产品花钱才是最为重要的。他还说道:“如果客户不愿意花钱,那么这个产品就永远是失败的。”

简言之,在马斯克和 AI 大模型推动人形机器人发展之前。即便有再好的技术去制造一款 C 端消费电子产品,但若没有销量,那也起不到作用,其效果就如同“杀鸡用牛刀”一样。

王兴兴不建议做太创新的点子产品。因为有 99%的概率这些产品可能会成为先烈。毕竟大众对一个产品的接受度是要符合时间规律的。

但从现状去看,若面向 C 端市场,人形机器人依旧无法跳出消费电子产品的范畴,这是行业未来竞争所必然会出现的情况;另外,还有围绕人形机器人 AI 能力的竞争。

王兴兴认为,机器人属于一种处于 3C 消费电子与汽车之间的中间业态。其工程量和复杂度比汽车要低,而且电池本身的价值占比也不大。汽车的关键技术指标是续航,然而对于机器人用户来说,他们对续航不是那么在意,而是更在意智能化。

种种迹象显示,机器人逐渐具备了听、跑、跳、摔、滚等多种运动模式。许多网友在广东深圳街头曾偶遇“机器人警察”。人形机器人未来或许会像汽车、手机那样逐渐普及,任正非和马斯克在多个场合都表达了同样的观点。

但是目前,机器人存在的最大问题在于 AI 尚未突破一个临界点,而这或许也是量产规模受到限制的一个因素。

目前的 AI 模型、训练数据集以及场景的落地部署,还有语言信号的接收处理和识别,都是依托通用的人工智能大模型来完成的。然而,要想真正达到特别如人般熟练或者达到工业级别,当下的 AI 技术远远不够。正因如此,现在的机器人看起来有些笨拙。

王兴兴宣称,倘若有人能够研发出 AI 机器人的模型,那么宇树能够在一定的期限内给客户交付 10 万个人形机器人。

当机器人产能足够时,或许普通人家里有需要,并且一些机构会免费提供机器人,目的是满足日常需求。

也许未来这并非是一种商业畅想,而是真实写照。

本文来自微信公众号 ,作者:乔雨晴,36氪经授权发布。